মধ্য দুপুর। ঠিক মাথার উপর সূর্যটা তীব্ররোষে গনগনে তাওয়ার ওম ঢালছে।

ফ্লাই ওভারের উপর সিঁড়ির ডান পাশটায় বসে আছে ছেলেটা। বয়স দশ কি বারো,

কিন্তু বয়সের তুলনায় শরীর ভেঙ্গে গেছে বহু আগেই, জীর্ণ শরীরের ভারটুকুও

অনেক বেশি ঠেকে তার কাছে। সকালে বাবা রিক্সাটা নিয়ে বের হওয়ার সাথে সাথে সৎ

মা এনে বসিয়ে দিয়ে যায় এখানে, বসে থাকে সে, জলন্ত সূর্যের ঝাঁজ তার চামড়া

ঝলসে বাষ্প বের করে দেয়, অস্পষ্টে যেন নিজেকেই বলে - "আজাব!"

কত মানুষ যাওয়া আসা করে, তাদের বোঝার চেষ্টা করে সে, পাশ দিয়ে যেতে থাকা লোকটা, তাগড়া জোয়ান। দ্রুত ভঙ্গীতে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় খানিকটা তাছিল্য মিশিয়ে ছুঁড়ে দেয় একটা পয়সা, সামনের মরচে পরা টিনের থালটাতে আছড়ে পড়ে ঝনঝনিয়ে বেজে উঠে তা। আওয়াজটা যেন একটু কানে বাধলো তার, প্রায় সাথে সাথে বলে উঠে - "এইটা কি দিলা গো ভাইজান, এই পয়সা তো অচল!"

কাছেই এক গ্যারাজে কাজ করে জোয়ান লোকটা, মালিকের সাথে বনিবনা নাই। কদিন হলো, সন্ধ্যার পর তিন-চার জনে মিলে নদীর ধারে ফাঁকা মতো রাস্তাটায় ঢুঁ মারে, তক্কে তক্কে থাকলে দু-একটা সহজ শিকার পাওয়া যায়, শর্ট-কাটে পয়সা কামানোর কায়দাকানুন অল্প দিনে সে ভালোই রপ্ত করেছে। 'বিষয়টা হইলো পরথমেই মানুষের মনে ডর ঢুকায়ে দেয়া, হের পরের কাম খুব সোজা' - মনে মনে ভাবে সে।

পয়সাটা হাতে নিয়ে আবার বলে ছেলেটা, "ভাইজান! ও ভাইজান! এই পয়সা তো অচল।"

'শালার কোথাও শান্তি নাই!' মনে মনে গজরায় লোকটা, 'গ্যারাজ থাইকা একটু হাওয়া খাইতে বাইর হইলাম, রাস্তার ওইপাশে চা-এর দোকানটায় আয়েশে এক কাপ চা আর একখান বিড়ি টান দিয়া, দাম দিতে পকেটে হাত দিয়া দেখি কয়টা খুচরা পয়সা ছাড়া সেখানে আর কিচ্ছু নাই, মেজাজটা তখনই খিচড়ে গেছিলো, তার উপর দোকানদার এই পয়সাটা ফেরত দিয়া কইল, এইটা অচল। ওভারব্রিজে উইঠাই দেখি এই কানা ব্যাটা রোজকার মত থাল নিয়া বইসা আছে, পয়সাটা হাতেই ছিলো ছুড়ে দিলাম তার দিকে। কানায় আবার কয় পয়সা অচল!'

মাথায় রক্ত উঠে গেলো তার- "শালা (বাজে একটা গালি দেয় সে), নকশা করো তাই না?! কানার পার্ট লইয়া ভিক্ষা করো, আবার কও পয়সা অচল!" দুনিয়ার সব না পাওয়ার ঝাল ইচ্ছামতো ঝাড়ে এই আজন্মার উপর। উপুর্যুপরি লাথি মারতে থাকে নরকের কীটটাকে।

মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে ব্যাথায় কুঁকড়ানো শরীরটাকে প্রাণপণে দুই হাত দিয়ে ঢাকতে চায় ছেলেটা, কিন্তু এই আচমকা একের পর এক আসা এই আঘাত থেকে রক্ষা করতে পারেনা নিজেকে। চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করে।

ভেতরের পশুটাকে এবার গলায় এনে লোকটা বলে, "চুপ! একদম চুপ! আওয়াজ করলে এক্কেরে জানে মাইরা ফেলবো, হারামির পো!"

মার খাওয়া কুকুরের মতো মুখ দিয়ে শুধু গোঙানির আওয়াজ বের হয় ছেলেটার, চিঁচিঁ করে বলতে থাকে - "আমার চক্ষু নাই গো ভাইজান... আমি জন্মঅন্ধ... আমি জন্মান্ধ..."

চারপাশে দ্রুত উকসুক মানুষের ভিড় জমে যায়, শন্ডামার্কা এক যুবকের কাছে, এক কানার ভং ধরা ছোকরা ফকিরের মার খাওয়া ব্যাপক বিনোদন! এরকম দুই-একটা পথে-ঘাটে মাইরা সাফ করলেই বরং দেশের বোঝা কমে!

.......................................................................................................................................................

উপরের গল্পটা কাল্পনিক। গল্পের সেই ছেলেটা, যে কিনা আসলেই জন্ম থেকে দৃষ্টিহীন, সে সেদিন কারো সহানুভূতি পায়নি। শুধু থালে পয়সা বাড়ি খাওয়ার শব্দ শুনেই বলে দেয়া, পয়সাটা অচল, এই খোঁড়া যুক্তি গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি কারো কাছে। অলৌকিক বা জীন-ভূত প্রদত্ত কোনো ক্ষমতা তার আছে কিনা, সেটা ভাবার সময়ও আপাতত কারো নেই। ব্যস এটুকুই, এর চেয়ে বেশী গুরুত্ব পাওয়ার সুযোগ তার নেই আমাদের সমাজের বাস্তবতায়, তাই এরচেয়ে বেশি তাকে নিয়ে কেউ ভাবেও না। যেখানে একজন সুস্থ মানুষের বেঁচে থাকাই নিত্য জটিলতায় ভরা, সেখানে এধরণের অপূর্ণাঙ্গ জীবন তো স্বয়ং এক 'আজাব'! এটাই স্বাভাবিক।

এবার আরেকজন মানুষের গল্প বলব, তবে এবার কল্পনা নয় বাস্তব -

ড্যানিয়েল কিশ, জন্ম ১৯৬৬, ক্যালিফোর্নিয়া। মুক্ত প্রকৃতিতে অবাধ ঘোরাঘুরি, পর্বতারোহণ ও মাউন্টেন-বাইকিং তার নেশা। অবিশ্বাস্য রকমের প্রাণবন্ত ড্যানিয়েল কিশ যখন কোন সাহায্য ছাড়াই সাবলিলভাবে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে যায় বা ঢাল বেয়ে সাইকেল চালিয়ে যায়, তখন বিশ্বাস করা সত্যি কঠিন যে মানুষটি আসলে চোখে দেখে না। মাত্র ১৩ মাস বয়সে এক ভয়ঙ্কর রকমের ক্যান্সারের কারণে সে তার দুইটি চোখই খুইয়ে বসে। কিন্তু তাই বলে থেমে যায়নি তার জীবন, থেমে যায়নি পৃথিবীকে দেখাও। বরং অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সে তার চারপাশ দেখার নিজস্ব এক কায়দা রপ্ত করে ফেলে আর তা হল 'active echolocation' অর্থাৎ প্রতিধ্বনির মাধ্যমে অবস্থান নির্নয় বা প্রতিধ্বনির ব্যবহার। এটি সে করে তার জিভ নেড়ে বাইরের জগৎ এ কিছু শব্দতরঙ্গ পাঠিয়ে এবং এর প্রতিফলন থেকে।

কিশ তার জিভ দিয়ে মুখের তালুতে সেকেন্ডে দু থেকে তিন বার টোকা দিয়ে ছোট্ কিছু শব্দ তৈরি করে, এবং এই ছোট্ট শব্দগুলো তরঙ্গে প্রতিফলিত হয়ে তাকে সাহায্য করে আশেপাশের পৃথিবীর একটা বাস্তব প্রতিচ্ছবি পেতে, যেমন- গাড়ি, দরজা, ফুটপাথের খাম্বা ইত্যাদি। এই ছোট তরঙ্গ তাকে দেখিয়ে দেয় বস্তুর দুরত্ব, আকৃতি, গঠন ও ঘনত্ব। কিশের ভাষায় -

শুধু তাই নয়, তার শব্দ এবং প্রতিধ্বনি তাকে নিখুঁত ভাবে অনুধাবন করায়

কোনো বস্তুর সৌন্দর্য অথবা রুক্ষতা বা বস্তুটি আসলেই কেমন, প্রতিফলিত

তরঙ্গগুলো পৃথিবীর হুবহু সেই রূপ বর্ণনা করে যা হয়তো একজন পূর্ণদৃষ্টির

লোকের পক্ষে দেখা সম্ভব। তার এই ক্ষমতাই তাকে ঘরের বাইরে যেকোন দুঃসাহসিক

অভিযানে - হাইকিং, মাউন্টেন-বাইকিং অংশগ্রহণে স্বতঃস্ফুর্ত শক্তি যোগায়,

বলা যায় ইকোলোকেশন একজন নান্দনিক অনুসন্ধানকারীকে পৃথিবীকে চিনতে শিখিয়েছে।

ড্যানিয়েল কিশ ও বাদুড়ের ইকোলোকেশনের সাদৃশ্যঃ

জিভ দিয়ে শব্দ করে ও তার প্রাপ্ত প্রতিধ্বনির মাধ্যমে সবকিছু সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার এই অবিশ্বাস্য কৌশল আয়ত্তের কারণে, অনেকে ড্যানিয়েল কিশ কে real life "Bat"man বলে। বাদুড়ের শব্দতরঙ্গ ব্যবহারের কৌশল ও কিশের কৌশল অনেকটাই মিলে যায়। বাদুড়ও উচ্চ-তীক্ষ্ণ স্বরবিশিষ্ট শব্দ ক্রমাগত বাতাসে ছাড়ে এবং তা পৃথিবীর নানা পৃষ্ঠে আঘাত পেয়ে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে, এভাবেই বাদুড় রাতের আকাশে নির্বিঘ্নে উড়ে চলে এবং অন্ধকারে পোকামাকড় খুঁজে বের করে। এই অসাধারণ উচ্চ কম্পনশীল শব্দপদ্ধতির কারণে বাদুড়ও প্রায় মানুষের কাছাকাছিই দেখে, অতএব বাদুড় দেখতে পায় না এই ধারণা পুরোপুরি ভ্রান্ত। শব্দ তৈরি ও তার প্রতিধ্বনি থেকে বাদুড় তার মস্তিষ্কে পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে একটা sonic map তৈরি করে। শব্দ প্রতিফলনের সময়টুকু থেকে সে জেনে যায় কোন বস্তু তার থেকে কত দুরে। যা দৃষ্টিশক্তির পরিপূরক হিসেবে কাজ করে, আর এটাই হলো Echolocation। প্রকৃতিতে অনেক প্রাণী নানাভাবে এই ইকোলকেশন ব্যবহার করে, যেমন, সাগরের তিমি, ডলফিন ইত্যাদি ।

আসি আসল কথায়, অধিকাংশ অন্ধলোকের ইকোলকেশন ক্ষমতা বেশি থাকে। তবে একেকজন একেকভাবে হয়ত নিজের অজান্তে তা ব্যবহার করে, যেমন - হতে পারে কেউ তার হাতের ছড়িটা দিয়ে মাটিতে বার বার আঘাত করে, কেউ অকারণে হাতের আঙ্গুল কামড়াতে থাকে, কেউ হয়তো হাঁটার সময় একটু জোরে জোরে শব্দ করে পা ফেলে ইত্যাদি। এসবই তাদের ভেতরে থাকা শব্দ ধরার অতিরিক্ত ক্ষমতাই প্রকাশ করে। কিন্ত খুব কম লোকেই ড্যানিয়েল কিশের মত এই ক্ষমতাকে জেনে শাণিত করার সুজোগ পায়। আমার প্রথম গল্পের অন্ধ ছেলেটাও কিন্তু তার ভেতরে থাকা ইকোলোকেশন ক্ষমতা থেকেই বুঝে ফেলে পয়সাটা আসলে নকল!

আসুন দেখি, বিজ্ঞান ইকোলোকেশনকে দৃষ্টির পরিপূরক বলে গ্রহন করে কিনা?

ড্যানিয়েল কিশ নিঃসন্দেহে তার ইকোলোকেশন শক্তিকে যথাযথভাবে শাণিত করে আজ একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মতো জীবনকে উপভোগ করছে। কিন্তু তারপরেও সার্বজনীনতার ক্ষেত্রে কিছু প্রশ্ন আসে, যেমন - এই শব্দ প্রতিধ্বনির মাধ্যমে অবস্থান নির্ণয়, আসলেই কি একজন মানুষের কাছে বাস্তবতার পূর্ণাঙ্গ রূপ তুলে ধরে? বাদুড়ের জন্য নাহয় এ পদ্ধতি উপযোগী, তাই বলে মানুষের ক্ষেত্রেও যে তা একইভাবে কার্যকর হবে তার প্রমাণ কোথায়? এবং সর্বোপরি বিজ্ঞান কি ইকোলোকেশনকে দৃষ্টিশক্তির পরিপূরক বলে গ্রহণ করে?

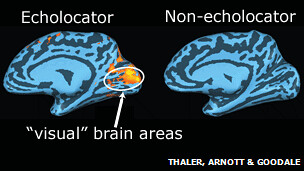

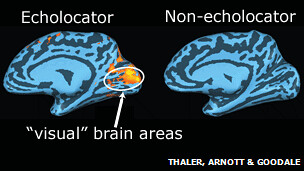

প্রশ্নগুলো মাথায় রেখে কানাডার একদল বিজ্ঞানী গবেষণা শুরু করেছিল ২০১১ সালে। তারা দুজন অন্ধ ইকোলোকেশনে সক্ষম ব্যক্তি এবং দুজন পূর্ণ দৃষ্টিশক্তিবিশিষ্ট অথচ ইকোলোকেশনে সক্ষম না, এমন ব্যক্তির মস্তিষ্ক স্ক্যান করেন। স্ক্যানিং এর সময় অংশগ্রহণকারীদের কিছু অডিও টেপ শোনানো হয়, যার মধ্যে এক সেট রেকর্ডিং এ কিছু প্রাকৃতিক ইকো থাকে, অন্য রেকর্ডিং সেটটি তে তা থাকেনা।

এই স্ক্যানিং অন্ধ ইকোলোকেশন এ সক্ষম ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে দারুণ কিছু অভুতপূর্ব তথ্য দেয়, মস্তিকের যে অংশ দৃষ্টিশক্তিবিশিষ্ট মানুষের সরাসরি দৃষ্টি বা দেখার সাথে সংযুক্ত, সে অংশে এ অন্ধ ব্যক্তিদের মস্তিষ্কে ইকো রেকর্ডিং চলাকালে জোরালো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এই গবেষণায় সম্পৃক্ত বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্তে আসে এভাবে -

ইকোলোকেশন শাণিতকরন এবং এর ভবিষ্যতঃ

ড্যানিয়েল কিশের মত মানুষেরা এই পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের দেখার ক্ষমতাকে বাধ্য করেছে একটা নিজস্ব রূপে গঠনে, এবং যা বৈজ্ঞানিকভাবেও প্রমানিত। অতএব এই কৌশল দৃষ্টিহীন মানুষগুলোর রঙহীন কালো পৃথিবীটাকে নিজের রঙে সাজাতে অবশ্যই সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এই কৌশল কার্যকরিভাবে রপ্ত করানো, অন্ধদের পড়া ও লিখার বিশেষ যে ব্যবস্থা (braille) তার থেকেও বহুগুণে সহজতর হবে। যা তাদের অন্য যেকোন অনুশীলনে প্রাণ যোগাতে পারে।

কিশ তার নিজ উদ্যোগে World Access for the Blind প্রতিষ্ঠানটিতে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে আসা ৫০০০ দৃষ্টিহীন মানুষকে তার এই ইকোলোকেশন পদ্ধতির প্রশিক্ষণ দেয়, কিশ এখানে সবাইকে জিভ দিয়ে শব্দ করে মস্তিষ্ক সক্রিয়করণের মাধ্যমে আশে পাশের জগৎ সম্পর্কে একটা সংবেদনশীল ম্যাপ পেতে সাহায্য করে, সে তার এই পদ্ধতির নাম দিয়েছে FlashSonar। সে যখন এই প্রতিষ্ঠানের তরুণ অনুশীলনকারী দের বাস্কেটবল বা হাইকিং-এর ট্রেনিং দেয়, তখন প্রতিটি অন্ধ মানুষ মুক্ত পৃথিবীতে এভাবেই নির্বিঘ্নে অংশগ্রহণ ও উপভোগের করবে এই স্বপ্নই দেখে।

কিন্তু দৃষ্টিহীনদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার এই সহজ কৌশল সকলের কাছে গ্রহণীয় হবে কিনা, তা এখনো স্পষ্ট নয়! কারণ দুঃখজনক হলেও সত্যি যে এই পদ্ধতির সবচেয়ে বড় বাধা হলো আমাদের সমাজ ব্যবস্থা। প্রতিধ্বনির জন্য শব্দের প্রয়োজন, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কারো অবাঞ্ছিত শব্দ তৈরি শুরুতেই নিরুৎসাহিত করা হয়, কারণ সেটা তার প্রতি অন্য মানুষের একটা নেতিবাচক মনোভাব তৈরি করে। আসল কথা হলো যেকোনো প্রতিবন্ধীদের তাদের প্রতিবন্ধকতাগুলো কাটিয়ে উঠার সঠিক ও সহজ ট্রেনিং আসলে আমাদের সমাজে কোথাও দেয়া হয়না, বরং শেখানো হয় তাদের ভেতরের সীমাবদ্ধতা যাতে আর দশটা সুস্থ মানুষের জীবনে অসুবিধার কারণ না হয়ে দাঁড়ায়। তাদের শেখানো হয় কিভাবে অন্যদের জীবনযাত্রায় বিঘ্ন না ঘটিয়ে সমাজে সকলের সাথে সহাবস্থানের মাধ্যমে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা যায়, এটুকুই।

কিশকে আমেরিকায় কেউ 'ডেয়ারডেভিল', কেউ 'ব্যাটম্যান', আবার কেউবা 'রিয়েল লাইফ হিরো' বলে তার প্রাপ্য সম্মান দেয়ার চেষ্টা করে। আমাদের দেশেও যে কিশের মতো দুই একজনকে পাওয়া যাবেনা, তা নয়। অবশ্য তাদের খাতিরও কিন্তু আমরা কম করিনা, কাউকে ঈশ্বর বা জীন-ভূত থেকে অলৌকিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ধরে নিয়ে, কানা পীর বানিয়ে তার কাছে পানিপড়া আনতে যাই, আবার কাউকে ভন্ড-ভুয়া বলে পথে-ঘাটে আচ্ছা ধোলাই দিয়ে মানুষ করার চেষ্টা করি।

প্রকৃতি তার সৃষ্টিতে যখন কোথাও কোন অপূর্ণতা দিয়ে পাঠায় তখন অবশ্যই সেটার পরিপূরক হিসেবে, সেখানে অন্য কোন উপাদান স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী দিয়ে একটা ব্যাল্যান্স রাখার চেষ্টা করে, কারণ প্রকৃতির কাছে তার সব সৃষ্টিই স্পেশাল। আমাদের সমাজের ক্ষেত্রে তথাকথিত সুস্থ মানুষের অজ্ঞতা ও অবহেলায় সেই অপূর্নতার স্বীকার মানুষগুলোর পরিপূরক উপাদানটি হয়তো কখনো বিকশিত হওয়ার সুযোগই পায়না! তাই লেখাটি অন্ধ ছেলেটার গল্প দিয়ে শুরু করা।

.................................................................................................................................................................................................

ছবিগুলো নেট থেকে নেয়া

ব্যবহৃত তথসূত্রঃ

১। উইকিপিডিয়া

২। বিবিসি

৩। ডিসকভার ম্যাগাজিন

কত মানুষ যাওয়া আসা করে, তাদের বোঝার চেষ্টা করে সে, পাশ দিয়ে যেতে থাকা লোকটা, তাগড়া জোয়ান। দ্রুত ভঙ্গীতে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় খানিকটা তাছিল্য মিশিয়ে ছুঁড়ে দেয় একটা পয়সা, সামনের মরচে পরা টিনের থালটাতে আছড়ে পড়ে ঝনঝনিয়ে বেজে উঠে তা। আওয়াজটা যেন একটু কানে বাধলো তার, প্রায় সাথে সাথে বলে উঠে - "এইটা কি দিলা গো ভাইজান, এই পয়সা তো অচল!"

কাছেই এক গ্যারাজে কাজ করে জোয়ান লোকটা, মালিকের সাথে বনিবনা নাই। কদিন হলো, সন্ধ্যার পর তিন-চার জনে মিলে নদীর ধারে ফাঁকা মতো রাস্তাটায় ঢুঁ মারে, তক্কে তক্কে থাকলে দু-একটা সহজ শিকার পাওয়া যায়, শর্ট-কাটে পয়সা কামানোর কায়দাকানুন অল্প দিনে সে ভালোই রপ্ত করেছে। 'বিষয়টা হইলো পরথমেই মানুষের মনে ডর ঢুকায়ে দেয়া, হের পরের কাম খুব সোজা' - মনে মনে ভাবে সে।

পয়সাটা হাতে নিয়ে আবার বলে ছেলেটা, "ভাইজান! ও ভাইজান! এই পয়সা তো অচল।"

'শালার কোথাও শান্তি নাই!' মনে মনে গজরায় লোকটা, 'গ্যারাজ থাইকা একটু হাওয়া খাইতে বাইর হইলাম, রাস্তার ওইপাশে চা-এর দোকানটায় আয়েশে এক কাপ চা আর একখান বিড়ি টান দিয়া, দাম দিতে পকেটে হাত দিয়া দেখি কয়টা খুচরা পয়সা ছাড়া সেখানে আর কিচ্ছু নাই, মেজাজটা তখনই খিচড়ে গেছিলো, তার উপর দোকানদার এই পয়সাটা ফেরত দিয়া কইল, এইটা অচল। ওভারব্রিজে উইঠাই দেখি এই কানা ব্যাটা রোজকার মত থাল নিয়া বইসা আছে, পয়সাটা হাতেই ছিলো ছুড়ে দিলাম তার দিকে। কানায় আবার কয় পয়সা অচল!'

মাথায় রক্ত উঠে গেলো তার- "শালা (বাজে একটা গালি দেয় সে), নকশা করো তাই না?! কানার পার্ট লইয়া ভিক্ষা করো, আবার কও পয়সা অচল!" দুনিয়ার সব না পাওয়ার ঝাল ইচ্ছামতো ঝাড়ে এই আজন্মার উপর। উপুর্যুপরি লাথি মারতে থাকে নরকের কীটটাকে।

মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে ব্যাথায় কুঁকড়ানো শরীরটাকে প্রাণপণে দুই হাত দিয়ে ঢাকতে চায় ছেলেটা, কিন্তু এই আচমকা একের পর এক আসা এই আঘাত থেকে রক্ষা করতে পারেনা নিজেকে। চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করে।

ভেতরের পশুটাকে এবার গলায় এনে লোকটা বলে, "চুপ! একদম চুপ! আওয়াজ করলে এক্কেরে জানে মাইরা ফেলবো, হারামির পো!"

মার খাওয়া কুকুরের মতো মুখ দিয়ে শুধু গোঙানির আওয়াজ বের হয় ছেলেটার, চিঁচিঁ করে বলতে থাকে - "আমার চক্ষু নাই গো ভাইজান... আমি জন্মঅন্ধ... আমি জন্মান্ধ..."

চারপাশে দ্রুত উকসুক মানুষের ভিড় জমে যায়, শন্ডামার্কা এক যুবকের কাছে, এক কানার ভং ধরা ছোকরা ফকিরের মার খাওয়া ব্যাপক বিনোদন! এরকম দুই-একটা পথে-ঘাটে মাইরা সাফ করলেই বরং দেশের বোঝা কমে!

.......................................................................................................................................................

উপরের গল্পটা কাল্পনিক। গল্পের সেই ছেলেটা, যে কিনা আসলেই জন্ম থেকে দৃষ্টিহীন, সে সেদিন কারো সহানুভূতি পায়নি। শুধু থালে পয়সা বাড়ি খাওয়ার শব্দ শুনেই বলে দেয়া, পয়সাটা অচল, এই খোঁড়া যুক্তি গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি কারো কাছে। অলৌকিক বা জীন-ভূত প্রদত্ত কোনো ক্ষমতা তার আছে কিনা, সেটা ভাবার সময়ও আপাতত কারো নেই। ব্যস এটুকুই, এর চেয়ে বেশী গুরুত্ব পাওয়ার সুযোগ তার নেই আমাদের সমাজের বাস্তবতায়, তাই এরচেয়ে বেশি তাকে নিয়ে কেউ ভাবেও না। যেখানে একজন সুস্থ মানুষের বেঁচে থাকাই নিত্য জটিলতায় ভরা, সেখানে এধরণের অপূর্ণাঙ্গ জীবন তো স্বয়ং এক 'আজাব'! এটাই স্বাভাবিক।

এবার আরেকজন মানুষের গল্প বলব, তবে এবার কল্পনা নয় বাস্তব -

ড্যানিয়েল কিশ, জন্ম ১৯৬৬, ক্যালিফোর্নিয়া। মুক্ত প্রকৃতিতে অবাধ ঘোরাঘুরি, পর্বতারোহণ ও মাউন্টেন-বাইকিং তার নেশা। অবিশ্বাস্য রকমের প্রাণবন্ত ড্যানিয়েল কিশ যখন কোন সাহায্য ছাড়াই সাবলিলভাবে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে যায় বা ঢাল বেয়ে সাইকেল চালিয়ে যায়, তখন বিশ্বাস করা সত্যি কঠিন যে মানুষটি আসলে চোখে দেখে না। মাত্র ১৩ মাস বয়সে এক ভয়ঙ্কর রকমের ক্যান্সারের কারণে সে তার দুইটি চোখই খুইয়ে বসে। কিন্তু তাই বলে থেমে যায়নি তার জীবন, থেমে যায়নি পৃথিবীকে দেখাও। বরং অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সে তার চারপাশ দেখার নিজস্ব এক কায়দা রপ্ত করে ফেলে আর তা হল 'active echolocation' অর্থাৎ প্রতিধ্বনির মাধ্যমে অবস্থান নির্নয় বা প্রতিধ্বনির ব্যবহার। এটি সে করে তার জিভ নেড়ে বাইরের জগৎ এ কিছু শব্দতরঙ্গ পাঠিয়ে এবং এর প্রতিফলন থেকে।

কিশ তার জিভ দিয়ে মুখের তালুতে সেকেন্ডে দু থেকে তিন বার টোকা দিয়ে ছোট্ কিছু শব্দ তৈরি করে, এবং এই ছোট্ট শব্দগুলো তরঙ্গে প্রতিফলিত হয়ে তাকে সাহায্য করে আশেপাশের পৃথিবীর একটা বাস্তব প্রতিচ্ছবি পেতে, যেমন- গাড়ি, দরজা, ফুটপাথের খাম্বা ইত্যাদি। এই ছোট তরঙ্গ তাকে দেখিয়ে দেয় বস্তুর দুরত্ব, আকৃতি, গঠন ও ঘনত্ব। কিশের ভাষায় -

“For example, a wooden fence is likely to have thicker structures than a metal fence and when the area is very quiet, wood tends to reflect a warmer, duller sound than metal.”

ড্যানিয়েল কিশ ও বাদুড়ের ইকোলোকেশনের সাদৃশ্যঃ

জিভ দিয়ে শব্দ করে ও তার প্রাপ্ত প্রতিধ্বনির মাধ্যমে সবকিছু সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার এই অবিশ্বাস্য কৌশল আয়ত্তের কারণে, অনেকে ড্যানিয়েল কিশ কে real life "Bat"man বলে। বাদুড়ের শব্দতরঙ্গ ব্যবহারের কৌশল ও কিশের কৌশল অনেকটাই মিলে যায়। বাদুড়ও উচ্চ-তীক্ষ্ণ স্বরবিশিষ্ট শব্দ ক্রমাগত বাতাসে ছাড়ে এবং তা পৃথিবীর নানা পৃষ্ঠে আঘাত পেয়ে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে, এভাবেই বাদুড় রাতের আকাশে নির্বিঘ্নে উড়ে চলে এবং অন্ধকারে পোকামাকড় খুঁজে বের করে। এই অসাধারণ উচ্চ কম্পনশীল শব্দপদ্ধতির কারণে বাদুড়ও প্রায় মানুষের কাছাকাছিই দেখে, অতএব বাদুড় দেখতে পায় না এই ধারণা পুরোপুরি ভ্রান্ত। শব্দ তৈরি ও তার প্রতিধ্বনি থেকে বাদুড় তার মস্তিষ্কে পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে একটা sonic map তৈরি করে। শব্দ প্রতিফলনের সময়টুকু থেকে সে জেনে যায় কোন বস্তু তার থেকে কত দুরে। যা দৃষ্টিশক্তির পরিপূরক হিসেবে কাজ করে, আর এটাই হলো Echolocation। প্রকৃতিতে অনেক প্রাণী নানাভাবে এই ইকোলকেশন ব্যবহার করে, যেমন, সাগরের তিমি, ডলফিন ইত্যাদি ।

আসি আসল কথায়, অধিকাংশ অন্ধলোকের ইকোলকেশন ক্ষমতা বেশি থাকে। তবে একেকজন একেকভাবে হয়ত নিজের অজান্তে তা ব্যবহার করে, যেমন - হতে পারে কেউ তার হাতের ছড়িটা দিয়ে মাটিতে বার বার আঘাত করে, কেউ অকারণে হাতের আঙ্গুল কামড়াতে থাকে, কেউ হয়তো হাঁটার সময় একটু জোরে জোরে শব্দ করে পা ফেলে ইত্যাদি। এসবই তাদের ভেতরে থাকা শব্দ ধরার অতিরিক্ত ক্ষমতাই প্রকাশ করে। কিন্ত খুব কম লোকেই ড্যানিয়েল কিশের মত এই ক্ষমতাকে জেনে শাণিত করার সুজোগ পায়। আমার প্রথম গল্পের অন্ধ ছেলেটাও কিন্তু তার ভেতরে থাকা ইকোলোকেশন ক্ষমতা থেকেই বুঝে ফেলে পয়সাটা আসলে নকল!

আসুন দেখি, বিজ্ঞান ইকোলোকেশনকে দৃষ্টির পরিপূরক বলে গ্রহন করে কিনা?

ড্যানিয়েল কিশ নিঃসন্দেহে তার ইকোলোকেশন শক্তিকে যথাযথভাবে শাণিত করে আজ একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মতো জীবনকে উপভোগ করছে। কিন্তু তারপরেও সার্বজনীনতার ক্ষেত্রে কিছু প্রশ্ন আসে, যেমন - এই শব্দ প্রতিধ্বনির মাধ্যমে অবস্থান নির্ণয়, আসলেই কি একজন মানুষের কাছে বাস্তবতার পূর্ণাঙ্গ রূপ তুলে ধরে? বাদুড়ের জন্য নাহয় এ পদ্ধতি উপযোগী, তাই বলে মানুষের ক্ষেত্রেও যে তা একইভাবে কার্যকর হবে তার প্রমাণ কোথায়? এবং সর্বোপরি বিজ্ঞান কি ইকোলোকেশনকে দৃষ্টিশক্তির পরিপূরক বলে গ্রহণ করে?

প্রশ্নগুলো মাথায় রেখে কানাডার একদল বিজ্ঞানী গবেষণা শুরু করেছিল ২০১১ সালে। তারা দুজন অন্ধ ইকোলোকেশনে সক্ষম ব্যক্তি এবং দুজন পূর্ণ দৃষ্টিশক্তিবিশিষ্ট অথচ ইকোলোকেশনে সক্ষম না, এমন ব্যক্তির মস্তিষ্ক স্ক্যান করেন। স্ক্যানিং এর সময় অংশগ্রহণকারীদের কিছু অডিও টেপ শোনানো হয়, যার মধ্যে এক সেট রেকর্ডিং এ কিছু প্রাকৃতিক ইকো থাকে, অন্য রেকর্ডিং সেটটি তে তা থাকেনা।

এই স্ক্যানিং অন্ধ ইকোলোকেশন এ সক্ষম ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে দারুণ কিছু অভুতপূর্ব তথ্য দেয়, মস্তিকের যে অংশ দৃষ্টিশক্তিবিশিষ্ট মানুষের সরাসরি দৃষ্টি বা দেখার সাথে সংযুক্ত, সে অংশে এ অন্ধ ব্যক্তিদের মস্তিষ্কে ইকো রেকর্ডিং চলাকালে জোরালো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এই গবেষণায় সম্পৃক্ত বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্তে আসে এভাবে -

"We don't know to what extent they're "seeing" but they're certainly using the part of the brain that sighted people use for vision."

ড্যানিয়েল কিশের মত মানুষেরা এই পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের দেখার ক্ষমতাকে বাধ্য করেছে একটা নিজস্ব রূপে গঠনে, এবং যা বৈজ্ঞানিকভাবেও প্রমানিত। অতএব এই কৌশল দৃষ্টিহীন মানুষগুলোর রঙহীন কালো পৃথিবীটাকে নিজের রঙে সাজাতে অবশ্যই সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এই কৌশল কার্যকরিভাবে রপ্ত করানো, অন্ধদের পড়া ও লিখার বিশেষ যে ব্যবস্থা (braille) তার থেকেও বহুগুণে সহজতর হবে। যা তাদের অন্য যেকোন অনুশীলনে প্রাণ যোগাতে পারে।

কিশ তার নিজ উদ্যোগে World Access for the Blind প্রতিষ্ঠানটিতে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে আসা ৫০০০ দৃষ্টিহীন মানুষকে তার এই ইকোলোকেশন পদ্ধতির প্রশিক্ষণ দেয়, কিশ এখানে সবাইকে জিভ দিয়ে শব্দ করে মস্তিষ্ক সক্রিয়করণের মাধ্যমে আশে পাশের জগৎ সম্পর্কে একটা সংবেদনশীল ম্যাপ পেতে সাহায্য করে, সে তার এই পদ্ধতির নাম দিয়েছে FlashSonar। সে যখন এই প্রতিষ্ঠানের তরুণ অনুশীলনকারী দের বাস্কেটবল বা হাইকিং-এর ট্রেনিং দেয়, তখন প্রতিটি অন্ধ মানুষ মুক্ত পৃথিবীতে এভাবেই নির্বিঘ্নে অংশগ্রহণ ও উপভোগের করবে এই স্বপ্নই দেখে।

কিন্তু দৃষ্টিহীনদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার এই সহজ কৌশল সকলের কাছে গ্রহণীয় হবে কিনা, তা এখনো স্পষ্ট নয়! কারণ দুঃখজনক হলেও সত্যি যে এই পদ্ধতির সবচেয়ে বড় বাধা হলো আমাদের সমাজ ব্যবস্থা। প্রতিধ্বনির জন্য শব্দের প্রয়োজন, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কারো অবাঞ্ছিত শব্দ তৈরি শুরুতেই নিরুৎসাহিত করা হয়, কারণ সেটা তার প্রতি অন্য মানুষের একটা নেতিবাচক মনোভাব তৈরি করে। আসল কথা হলো যেকোনো প্রতিবন্ধীদের তাদের প্রতিবন্ধকতাগুলো কাটিয়ে উঠার সঠিক ও সহজ ট্রেনিং আসলে আমাদের সমাজে কোথাও দেয়া হয়না, বরং শেখানো হয় তাদের ভেতরের সীমাবদ্ধতা যাতে আর দশটা সুস্থ মানুষের জীবনে অসুবিধার কারণ না হয়ে দাঁড়ায়। তাদের শেখানো হয় কিভাবে অন্যদের জীবনযাত্রায় বিঘ্ন না ঘটিয়ে সমাজে সকলের সাথে সহাবস্থানের মাধ্যমে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা যায়, এটুকুই।

কিশকে আমেরিকায় কেউ 'ডেয়ারডেভিল', কেউ 'ব্যাটম্যান', আবার কেউবা 'রিয়েল লাইফ হিরো' বলে তার প্রাপ্য সম্মান দেয়ার চেষ্টা করে। আমাদের দেশেও যে কিশের মতো দুই একজনকে পাওয়া যাবেনা, তা নয়। অবশ্য তাদের খাতিরও কিন্তু আমরা কম করিনা, কাউকে ঈশ্বর বা জীন-ভূত থেকে অলৌকিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ধরে নিয়ে, কানা পীর বানিয়ে তার কাছে পানিপড়া আনতে যাই, আবার কাউকে ভন্ড-ভুয়া বলে পথে-ঘাটে আচ্ছা ধোলাই দিয়ে মানুষ করার চেষ্টা করি।

প্রকৃতি তার সৃষ্টিতে যখন কোথাও কোন অপূর্ণতা দিয়ে পাঠায় তখন অবশ্যই সেটার পরিপূরক হিসেবে, সেখানে অন্য কোন উপাদান স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী দিয়ে একটা ব্যাল্যান্স রাখার চেষ্টা করে, কারণ প্রকৃতির কাছে তার সব সৃষ্টিই স্পেশাল। আমাদের সমাজের ক্ষেত্রে তথাকথিত সুস্থ মানুষের অজ্ঞতা ও অবহেলায় সেই অপূর্নতার স্বীকার মানুষগুলোর পরিপূরক উপাদানটি হয়তো কখনো বিকশিত হওয়ার সুযোগই পায়না! তাই লেখাটি অন্ধ ছেলেটার গল্প দিয়ে শুরু করা।

.................................................................................................................................................................................................

ছবিগুলো নেট থেকে নেয়া

ব্যবহৃত তথসূত্রঃ

১। উইকিপিডিয়া

২। বিবিসি

৩। ডিসকভার ম্যাগাজিন